何香凝是中國國民黨左派的杰出代表、著名政治活動家、女權(quán)運動先驅(qū)。在民主革命時期,何香凝堅持勤儉持家,支援革命,不與背叛孫中山革命路線的國民黨右派當(dāng)局同流合污,以清苦儉樸的生活作風(fēng)堅守革命者的精神道德。新中國成立后,何香凝身兼多職,陸續(xù)擔(dān)任中央人民政府委員、華僑事務(wù)委員會主任委員等重要職務(wù),后成為國家領(lǐng)導(dǎo)人。何香凝始終堅持勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的作風(fēng),強調(diào)個人生活要儉樸,工作要更加努力。

何香凝出生在一個香港富裕的商人家庭,青年時代走上革命道路后,為了革命需要,多方奔走籌款,都用于幫助貧病婦女、救護(hù)傷員、撫恤烈士遺孤、慰勞前線將士、創(chuàng)辦學(xué)校……個人則“維持最低度的生活……吃粗米紅薯”。

1928年,何香凝在上海。

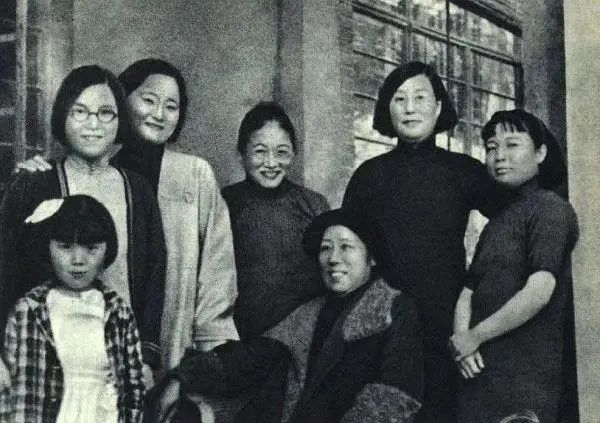

1937年在上海為慰勞抗日將士舉辦婦女慰勞會,坐者為何香凝。

勤儉節(jié)約 艱苦奮斗

1927年大革命失敗后,何香凝辭去了在國民黨中央的職務(wù),與背叛孫中山革命路線的右派當(dāng)局徹底劃清界限,不領(lǐng)薪水,以賣畫為生,她說:“摒棄一切職守。嗣后,寧以畫筆棲遲,維持清苦的生活,不愿同流合污,作國家民族的罪人。”旅居歐洲的時候,她以讀書、畫畫自遣,生活儉樸,自己洗衣燒飯,省吃儉用,“衣食等項,均自行操作”。她寫了一首詩“冬夜洗衣”,很生動地描述了在寒風(fēng)刺骨的冬夜在冰冷的水中洗衣服的情景,表達(dá)了不為個人生活清苦所困的樂觀精神:“卅年沒洗衣,水冷如針刺。當(dāng)愛我精神,何惜十手指!”

在抗戰(zhàn)時期,“萬里遄歸”的何香凝,千方百計為抗日救亡籌款,1931年12月28日,何香凝在上海主辦“救濟(jì)國難書畫展覽會”,籌款用于東北抗日救亡。1936年11月,她又在南京主辦了“救傷救國書畫展覽”,籌款全數(shù)捐為抗日前線傷兵療養(yǎng)之資。她還多次參與或者提供作品給救國義賣的書畫展覽會,配合各地抗戰(zhàn)的急需。到了香港后,華僑每捐一筆款,她就送一幅畫,捐出去不知道多少。她不知疲倦地把“藝術(shù)救國”的可能性變成具體行動,所捐款項,統(tǒng)統(tǒng)用于抗日救傷、慰勞前線將士、撫恤戰(zhàn)爭遺孤和救濟(jì)難民,創(chuàng)辦“婦女救護(hù)訓(xùn)練班”“國難救護(hù)隊”“傷兵醫(yī)院”等,自己則僅“維持最低度的生活”。她身邊的工作人員回憶說:“她吃飯時,常見的菜是一碗清湯,一碟糟白魚(咸魚)而已。”中共中央派遣到上海進(jìn)行傷兵救護(hù)工作的張瓊也說:“為了支援十九路軍作戰(zhàn)的軍需,籌建傷兵醫(yī)院,援助罷工工人,何香凝、宋慶齡幾乎把錢都花光了。”她不辭辛苦,因操勞過度生病,還是不肯休息,抱病堅持工作。廖仲愷追隨孫中山革命,為他理財,有“孫中山錢荷包”之譽,晚年身兼黨、政、軍十幾項要職。但他廉潔奉公,賬目清楚,不謀私利,生活儉樸,他常常一天工作十三四小時,多時達(dá)十五六小時,午飯常常只簡單吃一碗云吞面,在家里更是定下“常餐不可宰雞進(jìn)食”的規(guī)矩。因為買一只雞一元錢在普通工農(nóng)之家可用作數(shù)餐,所以“我家不可如此耗費”。勤儉持家、艱苦奮斗,就是他們的家風(fēng)。

上海淪陷后,日本侵略者瘋狂迫害抗日救亡領(lǐng)導(dǎo)人,通牒租界巡捕房驅(qū)逐何香凝。何香凝被迫離開上海前,她將中國婦女抗敵后援會剩余的一百幾十元存款又自己加上幾十元錢湊成二百元,給了留下來的許廣平,說是作為婦女運動的經(jīng)費。

不忘革命初衷

要一生堅持優(yōu)良作風(fēng),做到知行一致,并不容易,因為作風(fēng)問題具有反復(fù)性、頑固性。何香凝從年輕到年老,從千難萬險、顛沛流離的革命戰(zhàn)爭時期到和平的新中國首都,都能保持節(jié)儉作風(fēng)。她說:“我私人,對于國家無所希求,我既不要做官,亦不要富貴,能菜羹布衣以終生,于愿足矣。”關(guān)鍵在于她始終不忘救國救民的革命初衷。她說:“我追隨孫中山先生奔走革命三十余年,我深深理解他的三民主義,是志在救國救民,就在他垂危的時候,我曾允許過他,我要永遠(yuǎn)光輝地堅守革命的節(jié)操,當(dāng)我設(shè)法解救大眾苦難時,我寧可吃粗米紅薯,和大眾同樣吃苦,分擔(dān)大家的苦難。”

新中國的成立令何香凝歡欣鼓舞,她難掩激動的淚水,感嘆道:“我們的政治將走上光明的道路,好像太陽初升似的光輝燦爛,照遍全世界”。她親眼見證:由于二十多年來中國共產(chǎn)黨人的堅強奮斗、刻苦耐勞,如今“中國的自由平等,節(jié)制資本,耕者有其田,聯(lián)合世界上平等待我之民族”,這些奮斗目標(biāo)都實現(xiàn)了。

何香凝認(rèn)為應(yīng)該為國家更加光明的前途和人民更加幸福繼續(xù)奮斗。她指出:“但我們并不應(yīng)以此為滿足。我們還要把我國建設(shè)成為具有高度發(fā)展的現(xiàn)代工業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代科學(xué)文化的偉大的社會主義國家,并且為將來過渡到共產(chǎn)主義準(zhǔn)備條件。”

新中國成立七十多年的奮斗歷程已經(jīng)告訴了我們,社會主義建設(shè)在“一窮二白”的基礎(chǔ)上起步,要建成一個中國特色社會主義現(xiàn)代化強國,其艱苦程度并不亞于奪取政權(quán)的斗爭。正是這種認(rèn)識,使她在慶祝奪取政權(quán)的偉大勝利時,強調(diào)要堅持勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的作風(fēng),并落實到一言一行中、體現(xiàn)在日常工作中,個人生活要儉樸,工作要更加努力,像孫中山所說,完成革命任務(wù)后要進(jìn)行建設(shè),為的就是建設(shè)更好的祖國,才是我們革命的目標(biāo)。要把有限的資源用在國家建設(shè)上,為社會主義大廈添磚加瓦。她號召信仰孫中山先生的革命的三民主義信徒,今天要做一個模范的新民主主義工作者,全心全意地?fù)碜o(hù)中央人民政府及其法令、政令,“勤儉節(jié)約,臨事而懼,實事求是,這才能對得住全國的人民,對得住無數(shù)死難的烈士”。

何香凝擔(dān)任中央人民政府華僑事務(wù)委員會主任委員十年,把主要精力都放在了華僑事務(wù)上,開創(chuàng)了新中國華僑工作的新局面。她注重調(diào)查研究,傾聽各界意見。她每天親自處理華僑、僑眷和群眾來信,滿腔熱情接待不遠(yuǎn)千里回國、來訪的華僑,深入細(xì)致了解他們的生活狀況、意見建議和主要訴求。她每周主持召開僑委會會議,聽取華僑代表的意見,研究華僑工作。通過扎實的調(diào)查研究,有針對性的措施,僑務(wù)工作在她領(lǐng)導(dǎo)下取得了很多開創(chuàng)性的成果。

根據(jù)僑情需要,在中共中央和國務(wù)院的領(lǐng)導(dǎo)下,她主持制定了“一視同仁,不得歧視;根據(jù)特點,適當(dāng)照顧”的歸僑、僑眷政策,讓他們獲得了新生;她推動成立華僑投資公司,使華僑能參與新中國工農(nóng)業(yè)建設(shè),為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量,又使僑資能更好地保值、增值;她倡議、推動在廣東、福建、云南等華僑大省建立了幾十個華僑農(nóng)場,安置歸僑、僑眷生產(chǎn)、生活,發(fā)揮他們擅長種植、經(jīng)營熱帶經(jīng)濟(jì)作物的作用,使他們能安居樂業(yè);她主持創(chuàng)辦了三所華僑補習(xí)學(xué)校,又恢復(fù)暨南大學(xué)并創(chuàng)辦華僑大學(xué),解決了華僑子弟教育、升學(xué)的后顧之憂;她推動成立了“中華全國歸國華僑聯(lián)合會”,加強了對僑界的聯(lián)絡(luò)橋梁和服務(wù)工作,使他們有了“娘家”……總之,何香凝把服務(wù)華僑和引導(dǎo)華僑積極投身社會主義建設(shè)結(jié)合起來,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),深得華僑、僑眷和廣大華僑工作者的尊敬和愛戴,是“華僑慈祥的貼心人”,被贊譽為“華僑慈母”。

1955年、1956年,何香凝還兩次把自己出版詩畫集的稿費七千元贈送給福建省永春縣北硿華僑農(nóng)場作為生產(chǎn)資金,大大鼓舞了農(nóng)場職工和海外華僑。1960年7月,她聽聞該農(nóng)場茶果收成好,同時又多安置了兩千多印尼歸僑,欣然命筆,精心繪制了一幅國畫,并賦詩一首:“一張拙畫慰勞君,勉勵歸僑愛國心。萬劫千辛歸故里,勤勞建設(shè)勇于人。”何香凝的“華僑慈母”之心,深深感動了僑胞的赤子之心。

優(yōu)良作風(fēng)建設(shè)必須提高自我約束的自覺性

為政之道,修身為本。何香凝一生堅持勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的優(yōu)良作風(fēng),因為她既有內(nèi)力驅(qū)動,又重視外力推動。她有救國救民的理想目標(biāo),不忘革命初衷的內(nèi)力驅(qū)動;她深諳外力推動的重要性:她參加中國人民政治協(xié)商會議第一屆會議制定《共同綱領(lǐng)》,參與制定第一部《憲法》,自覺貫徹落實不同時期、每一年中共中央的路線方針政策。她還善于把“外力推動”不斷轉(zhuǎn)化為“內(nèi)在驅(qū)動”,形成自我約束,與時俱進(jìn),既約束自己,又用于教育僑務(wù)干部和民革黨員,把優(yōu)良作風(fēng)落實到位,體現(xiàn)在革命歷程中、生活細(xì)節(jié)里,強調(diào)“國家的錢是人民的錢,不可濫用”,工作上輕車簡從,從不鋪張浪費。

其實,何香凝不是不知道有更好的生活,尤其新中國成立后,處在和平環(huán)境中,社會主義建設(shè)成就日新月異,她完全有條件徹底改善個人生活,但是她具有“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的精神,有堅持自我修煉、自我約束、自我改造的自覺性。她說過:“我的個人生活,在父母跟前,可以做小姐,到了社會就可以做工人。在家庭可以燒飯做菜管理一切瑣事,出了廚房就可以干起政治活動。山珍海味并不是吃不來的,粗茶淡飯我也一樣過得慣。清靜安閑的歲月我能過,艱難困苦的日子,我也是不怕的。”問題是,“只圖自己一姓一家闊氣,自身家屬的滿腦肥腸”,是千夫所指,不能長久的!

她時時回顧追隨孫中山革命幾十年的奮斗目標(biāo),歷經(jīng)滄桑,保持本色。“其為人也,發(fā)憤忘食,樂以忘憂,不知老之將至云爾。”何香凝對廣大婦女提出:“在婦女本身,應(yīng)該學(xué)會生活技能,習(xí)于吃苦耐勞,要過問國家社會的事,也不要把個人的事交給別人來管。”她教育民革黨員,作為孫中山新三民主義的信徒,如今要進(jìn)一步成為更妥當(dāng)、更徹底的新民主主義的擁護(hù)者、踐行者,模范地工作,為社會主義國家建設(shè)和人民的幸福康樂作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

何香凝的堅定信念、高尚風(fēng)范、坦蕩胸懷和合作精神,是前輩們艱辛而輝煌奮斗歷程的見證,是不可替代的珍貴資源,永遠(yuǎn)值得我們賡續(xù)傳承。

(作者:蔡瑞燕;單位:廖仲愷何香凝紀(jì)念館)